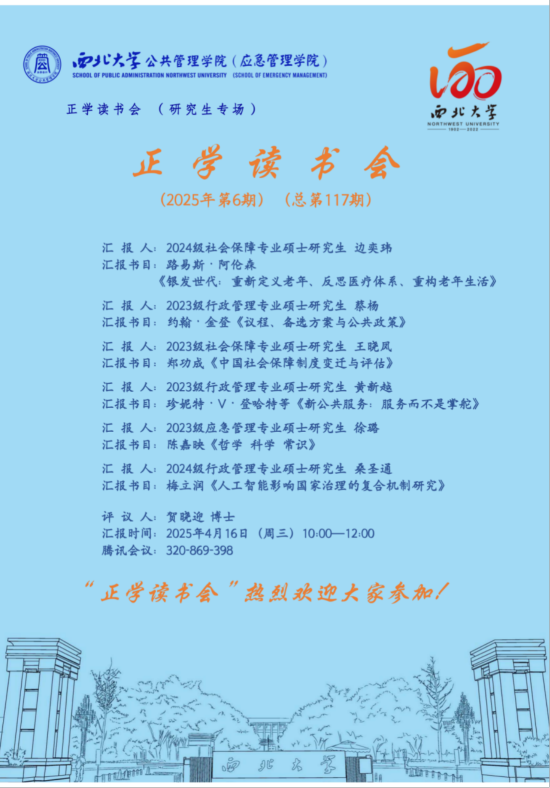

2025年4月16日,我院在线上举办了2025年第6期正学读书会(总第117期)。西北大学公共管理学院2024级社会保障专业硕士研究生边奕玮、2023级行政管理专业硕士研究生蔡杨、2023级社会保障专业硕士研究生王晓凤、2023级行政管理专业硕士研究生黄新越、2023级应急管理专业硕士研究生徐璐和2024级行政管理专业硕士研究生桑圣通分别作为主讲人进行读书汇报,公共管理学院2023级博士研究生贺晓迎担任评议人,部分研究生旁听了此次报告会。

2024级社会保障专业硕士研究生边奕玮分享了路易斯·阿伦森的《银发世代:重新定义老年,反思医疗体系,重构老年生活》一书。她介绍到本书作者从医学、人文和社会结构多维度出发,指出当代社会虽然在延长寿命方面取得巨大成就,但仍未能构建与之匹配的老年生活支持体系。面对当前社会对老年群体仍然存在的一种“微侵略”歧视现象,应该将老年医学从“疾病管理”提升为“生命质量工程”,关注老年患者的综合需求。边奕玮同学提到“衰老并非失败”,而是一种社会建构的偏见。在传统认知中,老年常被等同于衰退与负担,但研究表明,60岁以上人群的幸福感普遍高于中青年,应从文化、政策和技术层面重塑老年人的社会价值。此外,面对当前医疗体系中“技术至上”所带来的异化问题,需要通过人性化医疗、跨学科合作、适老科技等手段提升老年人的生活质量。同时,也应推动构建延迟退休的配套制度、社区支持网络与包容的社会叙事环境来鼓励老年人发挥自我价值,消除社会中的年龄歧视现象。

贺晓迎博士对边奕玮同学的读书分享进行了深入点评。她认为这本书以深刻的人文视角系统揭示了当前老龄社会中制度性歧视与医疗体系的结构性问题,具有重要的理论价值与现实意义。其次,她对边奕玮的汇报内容作出总结,认为其讲到的构建“社区-家庭-科技”协同网络对于提升老年人生活质量具有积极作用,为建设一个有尊严、有温度的“银发社会”提供了有力启发。最后,贺晓迎博士鼓励大家在评论时结合个人理解,共同探讨老龄化社会的多维度议题。

(边奕玮同学的分享)

2023级行政管理专业硕士研究生蔡杨分享了约翰·金登的《议程、备选方案与公共政策》一书。首先,她指出多源流理论的核心在于问题源流、政策源流、政治源流三者的交织以及政策之窗开启和政策企业家的角色。其次,她详细介绍了多源流理论的重要内容,认为问题流和政治流为议程的设立提供了基础,而政策源流则负责产生备选方案。在这一过程中,不同参与者的思想相互碰撞、融合,政策企业家则对这些思想进行筛选、重组和创新。经过时间的沉淀和筛选,那些符合共同体成员价值观的思想最终会脱颖而出,形成备选方案。当问题流、政策流、政治流这三股力量汇聚一堂时,政策之窗便会开启。此时,政策企业家们会抓住机遇,将问题、政治力量与他们的政策建议相结合,努力推动问题的解决。最后,她对这本书的内容进行总结与反思,认为这本书还存在普适和适用性受限、简化政策议程复杂性的问题。

贺晓迎博士对蔡杨同学的读书分享进行了专业点评。首先,她充分肯定了该书的学术价值,指出这本书作为公共政策领域的经典文献,为理解复杂的政治过程提供了重要分析框架。其次,她对蔡杨的汇报内容作出精要总结,认为其清晰阐释了书中提出的三种溪流理论及其相互作用机制。最后,贺博士建议蔡杨同学在后续学习中深化阅读,并尝试将这一理论框架灵活运用于学术研究与论文写作之中。

(蔡杨同学的分享)

2023级社会保障专业硕士研究生王晓凤分享了郑功成的《中国社会保障制度的变迁与评估》一书。首先,她对该书的作者和著作背景进行了简单的介绍。接着,她对该书的逻辑框架进行讲解。该书以新中国社会保障制度为研究对象,首次从历史纵深与政策评估的角度,对中国以往50年来社会保障制度的变迁与近20年的改革进行了系统的总结与评论,同时根据中国现阶段的形势与发展趋势提出了自己的发展建议。全书由中国总体社会保障制度、养老保险制度、医疗保险制度、失业保险制度、社会救助制度、农村社会保障制度、女性社会保障制度和社会福利制度的变迁与评估,以及中国社会保障制度50多年来的重要事件索引、中国社会保障发展数据资料整理等内容组成。她分别对这些章节的主要观点内容进行了分享。最后,她也表达了自己的思考与理解。制度是在不断发展和完善的过程中逐步变得更好,在未来的建设中,需要不断总结历史经验教训,积极探索更完善的制度模式和运行机制,不断适应社会发展的需要。

贺晓迎博士对王晓凤同学的读书分享内容进行点评。首先,她对分享内容进行了肯定,对该书内容的讲解细致全面。同时,她也表示该书是社会保障领域的经典书籍,该书对社会保障制度的变迁进行了详细的分析,为读者提供了制度变迁的宏观视角,具有很高的历史价值与资料价值。

(王晓凤同学的分享)

2023级行政管理专业硕士研究生黄新越分享了罗伯特·B·登哈特等所著的《新公共服务:服务而不是掌舵》一书。她主要从作者简介、写作背景、结构安排、内容概述以及不足与现实启示五个方面展开陈述。首先,她通过梳理登哈特夫妇的学术轨迹和新公共行政学派的理论沿革,揭示了该书对传统公共行政范式的批判立场。其次,她对本书的写作结构进行了细分,将新公共服务理论的主要内容划分为公共服务内容、公共服务过程以及公共服务原则三部分。紧接着,她运用比较分析法,将老公共行政的效率导向、新公共管理的市场逻辑与本书倡导的民主治理范式进行历时性对话,介绍了本书的写作思路和论述内容。最后,她结合自身专业对本书进行了评述,指出本书在理论和实践层面可能存在的缺陷,并提出三重本土化启示:政府职能谱系的“划桨—掌舵—服务”动态平衡观、宪政伦理与管理效能的融合治理路径以及政社协同的公共服务供给模式创新。

贺晓迎博士对汇报内容做出点评。她首先肯定了黄新越同学汇报内容的全面性,对本书内容掌握充分,汇报思路逻辑清晰。她特别指出,新公共服务理论通过重构民主行政的价值坐标,将公民权复归为公共治理的元叙事,为当代政府转型提供了宪制层面的价值锚点,这一理论对推进中国服务型政府建设具有重要镜鉴价值。

(黄新越同学的分享)

2023级应急管理专业硕士生徐璐分享了陈嘉映的《哲学 科学 常识》一书。她介绍到本书作者从哲学的由来、近代科学的诞生以及哲学与科学的未来三个方面出发,通过多方面的讨论理清了哲学、科学与常识之间的关系,哲学依据常识通过推理而得出结论,哲学意义上的结论不会离常识太远,即使与常识相悖,基于常识经过几步推理就可以理解;科学依据数学和实验得出结论;数学是一门很精确的语言,适合于长程推理,实验是在理论指导下设计出来的,与现实困难存在很大差别,因此,很多科学结论是无法依靠常识来理解,甚至与常识完全相悖。徐璐同学提到感应思维虽与现代科学有别,但其创造的认知原型仍有影响,不可谓过时;哲学早于科学,为科学提供养分,助力提出突破性假设。社会科学研究结论可与常识相悖但不宜太远,与哲学有相似性,且其认可与否非判断标准,与自然科学一样都是探索规律、构建理论。科学理论中解释与预测本质相同,判断理论可靠性要看其能否准确预测新现象。

贺晓迎博士对徐璐同学的读书分享进行了深入点评。她认为这本书构建了哲学、科学、常识的三维认知系统,揭示三者之间的断裂性和连续性。其次,作者站在人类认知前沿,对人类求知之路展开深度回望,书中不仅梳理了从神话、巫术到哲学、科学的认知演进,更引发对科学成功背后代价的深刻反思,促使我们思考科学是否为关于世界的最佳答案。最后,她对徐璐的汇报内容作出总结,《哲学 科学 常识》这本书让大家拓宽了知识面,作者抛出关于真理探求本质的疑问,引导读者在探索未知与理解世界、消解困惑间寻找平衡。

(徐璐同学的分享)

2024级行政管理专业硕士研究生桑圣通分享了梅立润所著的《人工智能影响国家治理的复合机制研究》一书。他结合书中核心观点,从技术赋能、技术赋权、技术赋责三个维度展开陈述,系统探讨了人工智能如何重塑国家治理的逻辑与形态。首先,桑圣通通过“技术赋能”视角,阐述了人工智能在提升国家治理能力中的关键作用。他指出,AI在信息采集、政策制定和组织协同等方面展现出显著优势,例如通过算法优化实现信息归类与规律挖掘,借助仿真模拟提前识别政策执行障碍,并利用智能化痕迹管理打破部门间的信息壁垒。其次,在“技术赋权”部分,他分析了人工智能如何改变权力结构,强调技术企业因掌握数据与算法资源而崛起为治理新主体,同时跨国技术依赖可能引发“超级国家”现象,进一步影响国家主权的独立性。最后,他结合“技术赋责”视角,探讨了AI带来的新型治理责任,包括算法偏见的监管、失业与隐私危机的社会安抚等,并提出以人为本的治理原则以规避技术滥用风险。

贺晓迎博士对桑圣通的分享内容进行了点评。她充分肯定了汇报的逻辑清晰性与内容深度,认为该书从“赋能—赋权—赋责”三重维度剖析人工智能对国家治理的影响,为行政管理领域的热点研究提供了创新性理论框架。贺博士特别指出,书中提出的“计算式治理”概念,为理解技术驱动下的治理范式转型提供了重要视角,尤其在当前数字化转型与技术伦理备受关注的背景下,具有重要的学术价值与实践意义。她鼓励同学们结合自身研究方向,进一步思考技术变革如何重塑权力分配、责任边界与治理效能,为行政管理学科注入新的研究活力。

(桑圣通同学的分享)

此次报告会在几位硕士研究生同学的分享和贺晓迎博士的点评中顺利结束。贺晓迎博士鼓励大家继续深入对阅读内容的理解并将尝试相关理论知识应用到自己的研究当中去。此次读书会不仅能够有效深化同学们的专业知识,拓宽学术视野,为未来的学术发展奠定坚实基础。同时,也有助于增强同学们之间的凝聚力,营造良好的学术氛围,促进不同专业间的学术碰撞与交流,提升同学们的学术思维水平。

(会议海报)