作者:张再林

西北工业大学及西安交通大学教授。

本文载《哲学分析》2025年第1期。

目次:

一、从容中道的辩证思维

二、追随学术前沿的学术志趣

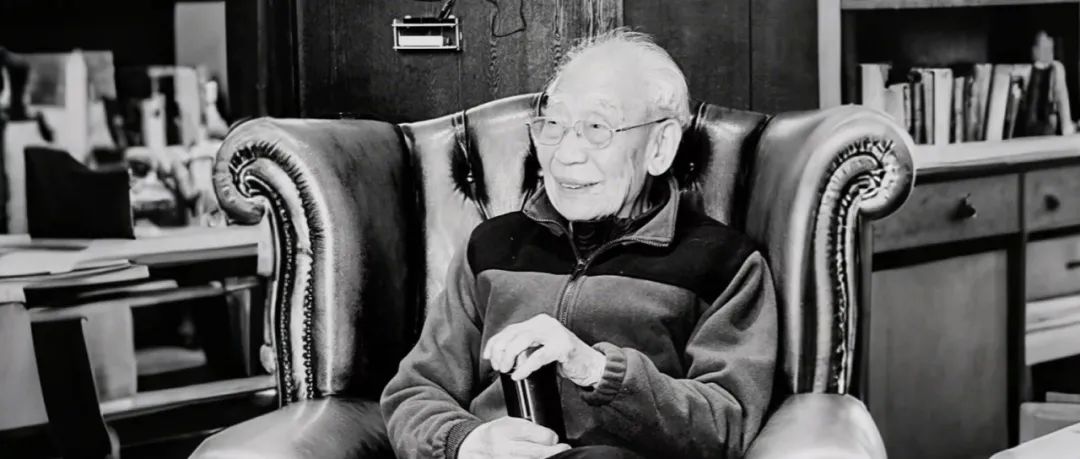

(申仲英教授)

令新一代青年学者似乎感觉陌生的申仲英教授,是20世纪80年代蜚声国内的著名科学哲学家。他不仅参与统编了国家统一教材《自然辩证法概论》,也出版了多部公共管理科学类专著。尤其难能可贵的是,由于集哲学家与社会科学家于一身,使他受之无愧地成为国内“后哲学文化”时代的先行者。

一、从容中道的辩证思维

深厚的和融会贯通的哲学学养是申仲英教授学术的一大亮点,他对马克思主义哲学、西方哲学和科学哲学都有自身深刻的理解。

孔子说“中庸之为德也,其至矣乎”(《论语·雍也》)。中庸,即古人所谓的不落两边,从容中道,也即我们今人所讲的对立统一的辩证观点。然而,正是这种辩证观点,对于众人来说,它仅仅是挂在嘴上的口头禅,对于申老师来说,它则是融化在血液里、深入到骨髓里,并且成为支撑其所有学说的核心理念。

在我的点滴记忆中,当许多人都谈唯物主义,又往往把这种唯物之物与康德的“自在之物”混为一谈时,申老师却独具只眼地坚持“物”只能是实践唯物主义意义上的“物”,并从这种实践唯物主义出发,继承马克思的自然人化、人化自然的观点,提出所谓的“自然”只能是“人工自然”的学术见解。故他写道,“水流的势能,煤的化学能、原子的核能在各自合适的耦合方式中都可以转化为电能,从而成为天然自然中不曾出现的各种特殊有序结构,而通过更高界面的组建,它们又可以按经济发展的基础结构的要求再耦合为新的人工系统(电力系统)。”在他的笔下,一种既反对唯人化,又反对唯自然化的不落两边的“人工自然”就这样呼之而出了。

这种不落两边的辩证思考同样也体现在申老师对系统论和耗散结构理论的分析上。他指出,系统内部联系即结构,系统外部联系即功能,二者之间并非是一种线性因果关系,而为相互作用关系。他还指出,耗散结构理论在从孤立系统走向开放系统的同时,亦主张不确定性与确定性的并行不悖,从而使我们走出了世界和宇宙机械决定论的阴影。可以说,申老师上述思想不仅是对当时风靡一时的结构主义思潮(如美学和传统文化中的“结构——积淀”说)的一副强有力的消解剂,也对我当时正在构思的建构主义思想具有重要的启示意义。此外,后来我之所以从意识哲学走向身体哲学的研究,就在于身体哲学对“二义性”“模棱两可”的强调。也离不开申老师辩证思维对我思想的开启。乃至时至今日,我依然能够在他80年代写下的文章的字里行间闻到永不泯灭的时代气息。

对于申老师来说,认识论上的事实判断与价值判断亦难以逃逸这一对立统一规律。一方面,事实判断与价值判断乃两种不可化约的判断。另一方面,我们由此不能否认二者是一种如同波粒二象性的一体两面的关系。从而事实判断与价值判断二者之间的区别只能是相对的而非绝对的;“城市消防部门完全可以把控制重大火灾发生率作为一种价值前提确定下来,而从市政管理的层次上说,这又是为了保证安全的一个事实前提。”在申老师看来,认识到这一点对当时国内方兴未艾的“价值哲学热”尤为重要,因为这种“价值哲学热”是对长期以来基于唯物主义强调事实判断的倾向的彻底反思和有力纠拨,然而其在强调价值判断的同时,却顾此失彼地对事实判断视而不见。

值得一提的是,这种“从容中道”也是申老师为人处世的圭臬。他不仅对周围和社会上各种偏激的行为和事件嗤之以鼻,而且始终使自己保持着一种平和的心态,以致这种心态甚至贯彻到自己生命的最后时刻。我清楚地记得,当申老师担任系主任期间,系上有个别老师对申老师无端地恶意中伤,人人纷纷为他打抱不平,申老师非但不为自己争辩和加以处置,反而是付之一笑淡然处之。正是这种君子之风,使系上党政之间、上下级之间、老师之间始终能保持一种和谐之风,并且人们来到系上都有一种“归家”之感。

二、追随学术前沿的学术志趣

我和申仲英教授的交往长达30年之久,在与他的交往中,他的言传身教使我明确了如何做学问和如何做人的道理,在他身上既体现了什么是一个为学术而学术的真正学者,又体现了什么是一个志存高远、生性淡泊的谦谦君子。

申老师酷爱读书,尤其爱读现当代的世界名著。在他所读的世界名著中,除经典的哲学书外,像亚当·斯密、哈耶克、罗尔斯、普利高津(Ilya Prigogine)、西蒙(Herbert A. Simon)等人的著作更是为申老师情有独钟。同时,申老师的读书与其说更为关注书中的理论内容,不如说更为热衷作者特有的方法论。在他看来,唯有方法论才是我们解决各种理论和现实问题行之有效的工具。申老师之所以在学术上思如泉涌、新见迭出,恰恰在于他的“工具箱”装备先进和丰富。

正是有赖于这种装备先进和丰富的“工具箱”,才使申老师在一个“科学主义”主宰的时代,从科学的“同一性”中看到了其“复杂性”,从科学的“他组织性”中看到了其“自组织性”,从科学的“决定性”看到了其“随机性”,从科学的“线性”中看到了其“非线性”。正是有赖于这种装备先进和丰富的“工具箱”,才使申老师在其担任西北大学管理科学与哲学系主任期间,不仅在单一的哲学专业基础上成功建立管理科学专业,并且从中实现了哲学与社会科学二者的有机结合。因而,这一由他一手建立的(公共)管理科学专业的教学与研究既突出教师和学生的哲学思辨能力的培养,同时又注重教师和学生的科学分析、实证训练能力的培养。以所开课程为例,其中不仅有马克思主义哲学、逻辑学、中西管理思想这类思想性课程,也有大量的诸如公文写作、公共礼仪、领导艺术、谈判与广告等技术性课程。无疑,这一切都凝结着申老师的智慧与心血。谈到这种哲学与社会科学的结合,就不能不提到申老师对管理科学的一门主干课——行政管理学——的理论思考。据担任这门课程的薛冰教授回忆,在开课伊始,申老师就强调指出,行政管理作为公共管理,其之所以不同于经济管理、工商管理及工程管理,就在于它是由公共利益、公共产品、公共组织、公共决策等元素组成。一言以蔽之,“公共性”是其核心主题,这就意味着,这门看似应用性、实证性的课程实际上是和哲学须臾不可分离的,因为所谓的“公共性”问题就是一个不折不扣的哲学问题。再者,申老师还指出,众所周知的管理学的人性假设问题不仅是涉及该学说的前提问题,而且也是地地道道的哲学问题。无论你选择“经济人”“社会人”还是“复杂人”,都离不开深入的哲学思考,也离不开哲学与社会科学二者的结合。虽然申老师这些思考在今天业已成为老生常谈,但在行政管理学初创的我国20世纪80年代,它却是空谷足音,并充分体现了申老师一种高瞻远瞩的战略性眼光。

因此,长期以来,申老师一直极其强调哲学对实证科学、应用科学的指导作用。例如,正如他在哲学上主张事实判断与价值判断的一体两面那样,在决策科学上亦如此。众所周知,管理学家巴纳德(Chester I. Barnard)把决策视为“由前提推出结论的过程”,这些前提可区分为“事实要素与价值要素”。事实要素首先是指决策所依据的经验事实,这类事实以个别存在陈述的形式把客观事件记载在一定的概念系统中,成为设计决策方案的一种基本支撑点。除事实要素外,决策前提中还必须包括价值要素,价值要素与事实要素不同,它并不表征客观事件及其规律性,而是表征决策者的主体需要,它是决策者用以衡量自己的活动和活动后果的内在尺度。申老师从自己的哲学思想出发认为,“主要由事实要素所导致的策略方案,与主要由价值要素所导致的决策目标一起,才构成完整的决策认识。无论缺少哪种要素,决策都难以完成。”

提到申老师学术思想中的哲学与社会科学的结合,还不能不涉及申老师晚年对哈贝马斯话语理论的研究和思考。据我和很多人回忆,申老师在其晚年和晚辈学者的交流的主要话题就是哈贝马斯的话语理论。众所周知,作为“语言学转向”时代的西方马克思主义的代表人物,哈贝马斯的主要贡献就是,立足语言学,把语言的成功交流视为语义、语形、语用三位一体有机结合的结果。其中,语义以其真实性为我们指向了客观的真的世界,语形以其正当性为我们指向了主体间的善的世界,语用以其真诚性则为我们指向了主观的美的世界。这样,通过语言交流,不仅使“交往理性”取代了“思想理性”,也从中使一种后康德的全新的真、善、美合一的世界得以形成。

当很多人还对哈贝马斯学说的这一再造“巴别塔”百思不得其解和如入迷宫时,申老师就已经开始沿着哈贝马斯开辟的理路进一步前行了,即把哈贝马斯学说深入而具体地延伸到公共管理领域。申老师认为,“管理即决策”(西蒙语),但决策是否合理,取决于能否进行有效的话语信息的沟通。为此,就需要针对不同问题,在行政领域建构不同层次的商谈程序、交往权利和论辩规则。在这方面做得越好,决策也就越为合理。然而,这种合理性并非未经反思或片面的工具合理性,而是业已反思的和更为全面的交往合理性,从中所达到的不是以利益为取向的妥协,而是以理解为取向的共识。也正是由此出发,申老师高度评价了当代中国方兴未艾的行政听证制的建立,认为这种制度的建立既为我们避免了上层意见的独断专行,又为我们防止了基层民意的一哄而起,而是作为集上层、专家、下层的表达为一体的协商之大成,标志着一种更为有效的也更为民主的公共决策范式的诞生。

尤为可贵的是,申老师还更进一步,从哈贝马斯商谈理论的视角尝试为中国行政听证制度的完善提出理论思考,将双轨制审议商谈纳入行政听证当中,使得行政听证本身可以从作为传感器的生活世界和非建制化公共领域中获得凝练的主题和议题,提供各种论辩的理由,既可以提升行政系统的合法性,也能促进其系统功能的合理性(效率)。

也正是深受申老师这一思想的启发,我和我的弟子曹堂哲合作发表了《话语理论视角中的公共政策质量问题——提升公共政策质量的第三条道路及其对当代中国的借鉴》一文。在文章中,我们在借鉴福克斯(Charles J. Fox)、米勒(Hugh T. Miller)的《后现代公共行政:话语指向》一书思想的同时,进一步地阐发了申老师这一孤明独发的协商式的公共决策的思考。在申老师辞世几天后,我又一次重新阅读了这篇文章,在阅读中,除了感受到字里行间实际上闪烁的是申老师的谆谆教诲外,还真正理解了古人所谓“永垂不朽”的真正内涵。也就是说,虽然哲人已逝,但他的思想却通过他的弟子以及弟子的弟子,一代又一代地永远播扬于其生于斯长于斯的人世间。

谨以此文纪念申仲英教授去世一周年。

致谢:本文写作得益于西北大学公共管理学院薛冰教授的大力协助,特此鸣谢。

本文转载自《哲学分析》2025年第1期