2025年10月30日,我院线上举办了2025年第22期正学读书会。西北大学公共管理学院2024级行政管理专业硕士研究生陈昕怡、2023级社会保障专业硕士研究生杨巧雲、2024级行政管理专业硕士研究生陈汝嘉、2023级社会保障专业硕士研究生张苗、2024级行政管理专业硕士研究生周青佳、2024级应急管理专业硕士研究生毛晶瑾分别作为主讲人进行读书汇报,公共管理学院2025级博士研究生李婧担任评议人,部分研究生旁听了此次报告会。

01.分享人:陈昕怡

2024级行政管理专业硕士研究生陈昕怡分享的书籍是丹尼尔·A・雷恩与阿瑟・G・贝德安所著的《管理思想史》。汇报人顺着时间轴串联起从18世纪末到现代的管理思想演变,每个阶段都先铺垫时代背景,再介绍代表性学者及其理论,让我们了解到,任何管理理论都有其时代的合理性与局限性。通览全书,《管理思想史》是一部在“效率”与“人性”、“理性”与“非理性”、“控制”与“激励”之间不断摇摆、辩证发展的历史,启发我们思考管理“从何而来”以及“为何如此”。本次分享脉络清晰,从文化和历史视角梳理西方管理思想的发展历程,展现其与经济、社会和政治环境的关联。

博士评议人李婧在听取汇报后,对陈昕怡同学整体的汇报思路给予肯定。同时,评议人也指出以雷恩的历史视角反观当下,许多管理现象便有了更深层的解读,例如,当今互联网企业像腾讯、字节所采用的OKR量化管理办法,实际上也是将经典理论和实际情境进行结合,具有一定的现实意义;以及大数据与人工智能在管理中的应用,带来了前所未有的效率,同时也引发了关于人性、隐私与控制的新一轮伦理思考。最后李婧博士还延伸到服务型政府、社区多元共治等更开阔的视角,给大家带来了新的启发。

(陈昕怡同学汇报图片)

02.分享人:杨巧雲

2023级社会保障专业硕士研究生杨巧雲分享的书籍是米什拉的经典著作《资本主义社会的福利国家》。她从作者介绍与写作背景、福利国家的三个阶段、社会政策和新模式以及个人思考四个方面展开分享。首先,她简要介绍了作者米什拉和这本书的写作背景。其次,对福利国家三个发展阶段进行概述,分别为1950-1975年凯恩斯主义福利国家的黄金期,1975-1980年的危机阶段,以及1980年后市场化改革时期。同时比较了新保守主义与社会民主合作主义模式,揭示了不同福利制度的路径差异。再次,分析了加拿大和澳大利亚两个国家的社会政策和新模式,指出二者的福利政策都注重提供普遍性的社会服务和致力于维持贫困人口的最低生活标准等,但政策也根据本国国情有不同的特点和需求。最后,在个人思考部分,她提出福利国家的界定不是单一的,而应根据不同的特性——如充分就业水平、福利计划的普遍性以及再分配的财政问题进行判别;同时借鉴资本主义国家的福利制度,提出我国在人口老龄化背景下应采取加强社会保障体系建设、注重社会公平与正义以及促进经济增长与就业等积极措施。

李婧博士点评指出,杨巧雲的汇报准确梳理了福利国家发展三阶段理论,又通过加拿大、澳大利亚案例比较体现对福利模式差异性的深刻理解;汇报还借助表格对比与理论拆解展开,并结合欧美福利紧缩案例落地分析,剖析了福利困境并推动对比研究,其观点对分析欧美福利变化仍有价值,同时也能为我国社保建设提供启示,还可延伸思考共同富裕目标下社保如何兼顾普惠性与差异化以适配特殊群体。此外,李婧博士也给出建议,理论深度上可进一步探讨米什拉理论对非西方福利体制的解释力及全球化背景下福利国家理论的新发展,阅读学习时可结合安德森《福利资本主义的三个世界》,以加强对福利国家与制度的理解和应用。

(杨巧雲同学汇报图片)

03.分享人:陈汝嘉

2024级行政管理专业硕士研究生陈汝嘉分享的书籍是《公共决策中的公民参与》,高度凝炼地呈现了托马斯理论的核心框架与现实意义。陈汝嘉同学围绕“在效率与民主之间寻找平衡”这一主题,从“时代之问”切入,深刻揭示了现代公共决策中政策质量要求与公众可接受性之间的内在张力。进而系统介绍了托马斯提出的“有效决策模型”,包括其构建的政策质量、公众接受度、问题结构化程度、目标一致性、公众共识度五个关键变量以及据此衍生的七层次公民参与光谱。汇报不仅清晰阐述了模型的决策流程图与“权变”精髓,还结合PX项目、社区改造等典型案例进行了生动阐释,体现了理论联系实际的能力。最后,她以批判性视角审视了模型的四大局限,并引申出对中国治理现代化的三点启示,指出:托马斯模型深刻地提醒我们,卓越的公共管理,并非在效率与民主之间做简单的二选一,而是在动态的平衡中智慧地创造公共价值。

评议人李婧博士对陈汝嘉的读书分享进行点评。首先她对陈汝嘉同学分享的内容给予了充分肯定,认为汇报内容结构完整、逻辑紧密。李婧博士强调,托马斯模型的突出贡献在于其操作化与情境化的转向。他将公民参与从一个模糊的政治理念,转化为公共管理者可用的“诊断工具”,通过五个变量的系统评估,为不同决策情境匹配差异化的参与策略。这种权变思维极具现实指导意义,有助于避免“一刀切”式的参与误区,推动公共决策从“经验决策”走向“科学决策”。李婧博士对汇报指出的模型局限表示赞同,尤其是数字时代民意表达的复杂化对模型构成了新挑战,如网络民意的代表性、情绪化倾向与数字鸿沟问题。

(陈汝嘉同学汇报图片)

04.分享人:张苗

2023级社会保障专业硕士研究生张苗分享的书籍是《小镇喧嚣-一个乡镇政治运作的演绎和阐释》。汇报从作者介绍、书籍主要内容、核心议题以及乡村治理的现实困境与启示四个部分展开。她首先介绍了这本书是作者吴毅于2003年3月到2004年底前往华中地区某乡镇,进行了为期一年半的田野研究并记录而成的。

接下来,汇报重点讨论了《小镇喧嚣》中的“国家一社会”理论视角,分析了基层政权、村级组织与农民在复杂互动结构中的博弈与共生。张苗通过思维导图,进一步阐述了书中揭示的乡镇治理的复杂逻辑,尤其是基层政府、村级组织与农民三方之间的权力博弈。此外,张苗还深入剖析了“弱政—刁民”模式,指出基层政府在治理困难时,往往依赖柔性手段和非正式技术来推动工作。农民通过示弱和“行蛮”策略与政府展开博弈,村级组织则通过点发、人情关系和调解等手段,平衡各方利益,展现了乡村治理中的情境化特征。最后,张苗总结道,尽管《小镇喧嚣》描绘的是20多年前的乡镇治理情况,但其中所讨论的治理问题依然具有现实意义。

李婧博士对张苗的汇报进行了点评。她充分肯定了汇报内容的逻辑性与清晰度,认为通过图示化的方式,有效呈现了《小镇喧嚣》中所讨论的乡镇治理的权力博弈与运作逻辑。李婧博士指出,书中的分析不仅为我们理解农村治理中的复杂关系提供了理论框架,也为未来乡村治理改革提供了宝贵的启示。

(张苗同学汇报图片)

05.分享人:周青佳

2024级行政管理专业硕士研究生周青佳分享的书籍是亨利·埃茨科维兹的《三螺旋创新模式》。她围绕“三螺旋”创新模式展开,系统阐述了其理论背景、运行机制及对中国创新的启示。该模式旨在突破传统单向链接模式的局限,通过大学、产业与政府三者边界的模糊与角色交融,构建动态协同的创新生态,以应对人工智能、量子计算等前沿领域的复杂挑战及全球化竞争。其运行机制涵盖知识流通、资源整合与制度创新三个维度,依托技术转移、混合组织及“旋转门”等政策工具打通创新链条。以美国硅谷为例,该模式通过大学的技术转化、企业的市场驱动与政府的早期投入,形成了高效创新集群。当前中国面临科研成果转化率低、企业创新能力不足及政府跨部门协同效率不高等挑战。为此,建议中国从三方面着手:激活大学,推动其向“创业型”转型并强化技术转移机制;支持企业,深化与高校的研发合作与人才培养;赋能政府,搭建三方合作平台并完善科技中介服务体系,从而系统提升国家创新能力。

博士评议人李婧在听取汇报后,对内容的创新性与完整性给予了高度评价,补充说明这一理论强调系统协同,认为创新需要平衡短期利益与长期规划,突破传统研发思维。同时,她提到大学通过技术转移中心将研究成果转化给企业,政府提供产业基金支持,这种模式将创新从单打独斗转变为系统协作。她还以深圳高新产业园区为例,说明国内已有成功实践,表明这一理论并非纸上谈兵,也建议后续增加国内案例的研究。

(周青佳同学汇报图片)

06.分享人:毛晶瑾

毛晶瑾的读书汇报以“正视隐性危机,构建长远思维”为核心,系统呈现了卢西亚诺・卡诺瓦《看不见的大象》的核心框架与现实价值。汇报从书本简介切入,清晰梳理了作者背景与著作定位,通过对比“黑天鹅”“灰犀牛”与“看不见的大象”的概念差异,明确了“看不见的大象”作为“已存在却被集体忽视的危机”的本质特征,并用全球变暖、社会不平等、慢性病等案例具象化其内涵。在章节概要部分,汇报围绕“如何建立长远思维”的主线,逐层拆解书中关键观点:从“学会非二元方式”理解世界复杂性,到“训练远见思维”克服短期本能,再到“修正认知陷阱”“掌握概率推理”“重塑存在意义”“发现隐性问题”“避开消极陷阱”“积极沟通”“科学助推” 九大实践路径,完整覆盖了从认知突破到行动落地的全链条,最后以“构建危机防火墙,平衡短期与长远利益”的结语,提炼出书籍对个人、组织与社会可持续发展的启示。

李婧博士对本次汇报给予高度认可,认为汇报逻辑清晰、内容全面,既精准把握了原著“行为科学+现实问题”的核心脉络,又通过案例转化让抽象理论更具可读性。她特别指出,本书对“认知偏差”与“隐性危机”的剖析,与应急管理专业存在深度契合——应急管理的核心在于“风险前置防控”,而“看不见的大象”所代表的“集体无意识型风险”(如缓慢演化的生态危机、逐渐积累的公共卫生隐患),正是当前应急管理实践中最易被忽视的薄弱环节。书中提及的 “可得性启发” 会导致应急管理者过度依赖近期发生的灾害案例制定预案,忽视低频率、高影响的隐性风险;“短期思维本能”则可能让基层应急工作陷入“重响应、轻预防”的误区,难以投入资源开展长期风险监测。此外,李婧博士强调,书中“助推”理论对优化应急管理实践具有直接指导意义:通过设计“默认参与风险排查”“自动预警信息推送” 等机制,可引导公众与组织主动关注隐性危机,从“被动应对”转向“主动预防”。同时,她也建议后续可进一步结合具体应急案例(如慢性病防控体系建设、气候适应性城市规划),深化理论与实践的结合,让 “长远思维” 在应急管理场景中发挥更具体的价值。

(毛晶瑾同学汇报图片)

在读书会的最后,李婧博士对整场活动进行了全面总结,充分肯定了同学们的精彩分享与积极求知的态度,并向大家表达了诚挚的期许。

李婧博士希望同学们能够继续保持对知识的热爱,坚持阅读、勤于思考,在研读文献或学术著作的过程中积极交流、互促共进。她鼓励大家走出书本、联系实际,在多看多行中不断锤炼学术能力与问题意识,培养批判性思维,不盲从书中观点,而是结合自身知识结构进行演绎与归纳,从而拓展思考的广度与深度。

至此,本次报告会在几位硕士研究生的精彩分享与李婧博士的深入点评中圆满落幕。此次读书会不仅拓展了同学们的知识视野,激发了创新意识,也促进了跨学科的思想交流与学术融合,有力提升了大家的学术素养与综合能力。

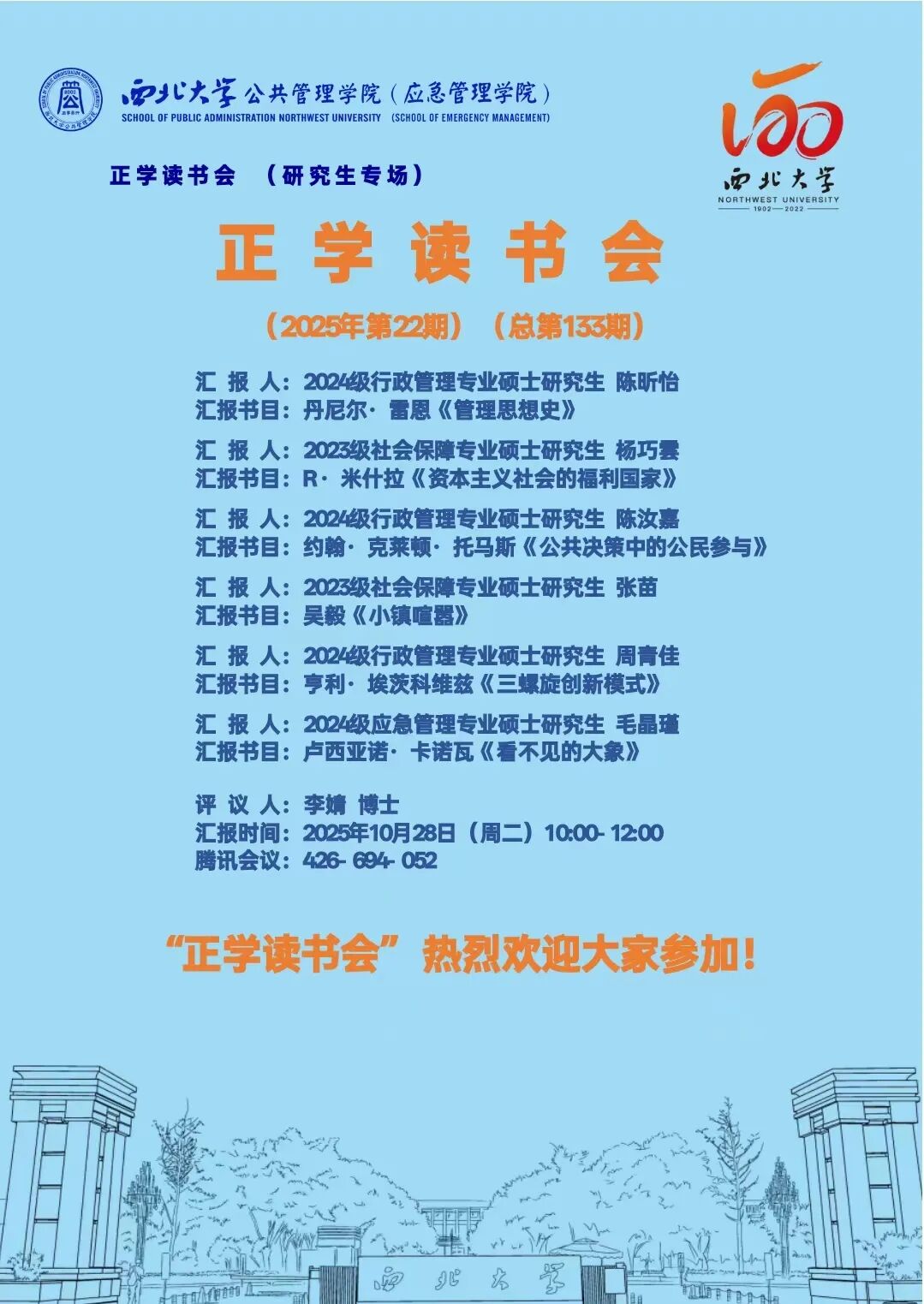

(正学读书会安排)

“正学读书会”是我院为激励研究生扎根经典学术文献,夯实研究学理基础,培植学术研究定力,提高研究生查文献、读文献、学文献、品文献能力,助力学院人才培养与高质量发展搭建的学术交流平台。我院始终践行“以学术为志业、以公管为旨趣”的价值倡导,通过开展“正学”系列品牌学术活动,为全院师生营造良好的学术研究氛围,进一步提升学院学术涵养力与影响力。