2025年9月17日晚7:00,西北大学公共管理学院王淑珍教授在多媒体教室为我院2025级全体硕士研究生作了题为“内隐社会认知视角的政策评估:理论与应用”的专题讲座。

(王淑珍教授讲话)

本次讲座的报告人王淑珍老师是西北大学公共管理学院(应急管理学院)教授,公共管理博士生导师,心理学博士生导师,西北大学优秀教师,西北大学优秀共产党员。其《贫困地区初中生学业自我效能、内部动机与学业成绩的关系研究》获陕西省人民政府2007年陕西省哲学社会科学优秀成果三等奖,《陕西省教育人才中长期发展战略研究报告》获陕西省教育厅2013年陕西高校人文社科研究优秀成果二等奖。长期从事行为决策、贫困治理、人力资源管理方向研究,发表学术论文20余篇,科研项目5个。

(报告第一部分)

本次报告内容分为四个部分,内隐社会认知的缘起、内隐社会认知的理论、社会政策内隐评估的应用研究、社会政策内隐评估的局限与趋势。 王淑珍教授从个体的社会整饰性、行为的理性与有限理性和公共管理中的内隐社会认知三个角度讲述了内隐社会认知的缘起,指出传统政策评估多依赖于外显态度与理性行为假设,而忽视了个体无意识认知过程对政策接受与执行效果的深层影响。王教授强调,在公共管理中,内隐社会认知渗透在公共政策制订、政策执行、政策评估等各个方面,为理解政策受众的真实认知提供了新视角。 接着王教授系统介绍了内隐社会认知的理论基础,内隐社会认知由美国心理学家格林沃德于1995年提出,其具有社会性、积淀性、无意识性与启动性等特征。并进一步介绍了双系统加工理论,即系统I(自动加工)与系统II(受控加工)的互动机制,指出政策设计可通过“助推”方式影响人们的无意识决策,进而提升政策效能。在社会政策内隐评估的应用研究中,王教授以精准扶贫政策为例,指出研究团队运用内隐联想测验(IAT)等间接测量方法,发现农村贫困人口对该政策存在积极的内隐态度,但内隐自尊并未显著提升。这一结果表明,政策效果不仅需关注外显行为改变,更应重视心理层面的深层影响,为后续政策优化提供了实证依据。 尽管内隐社会认知为政策评估带来了新思路,王教授也指出其当前存在一定局限性,如对社会结构层面关注不足、微观测量难以衔接中宏观政策过程等。展望未来,她认为行为公共政策(BPP)与行为公共管理(BPA)将成为重要发展趋势,推动政策制定更加科学、人性化。本次报告不仅深化了对内隐认知机制的理解,也为公共政策评估与实践提供了富有启发性的理论框架与方法支持。 本次讲座中,王淑珍教授精彩的讲解带领同学们深入学习了内隐社会认知理论的相关知识,王教授娓娓道来的教学风格和严谨求实的治学态度也给与会同学留下了深刻的印象。再次感谢王淑珍教授给我们带来的精彩报告!

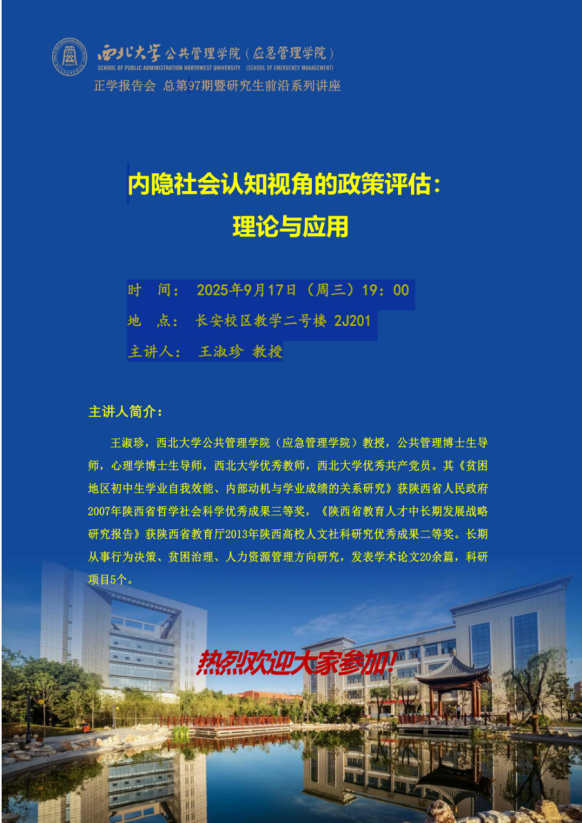

(报告会海报)