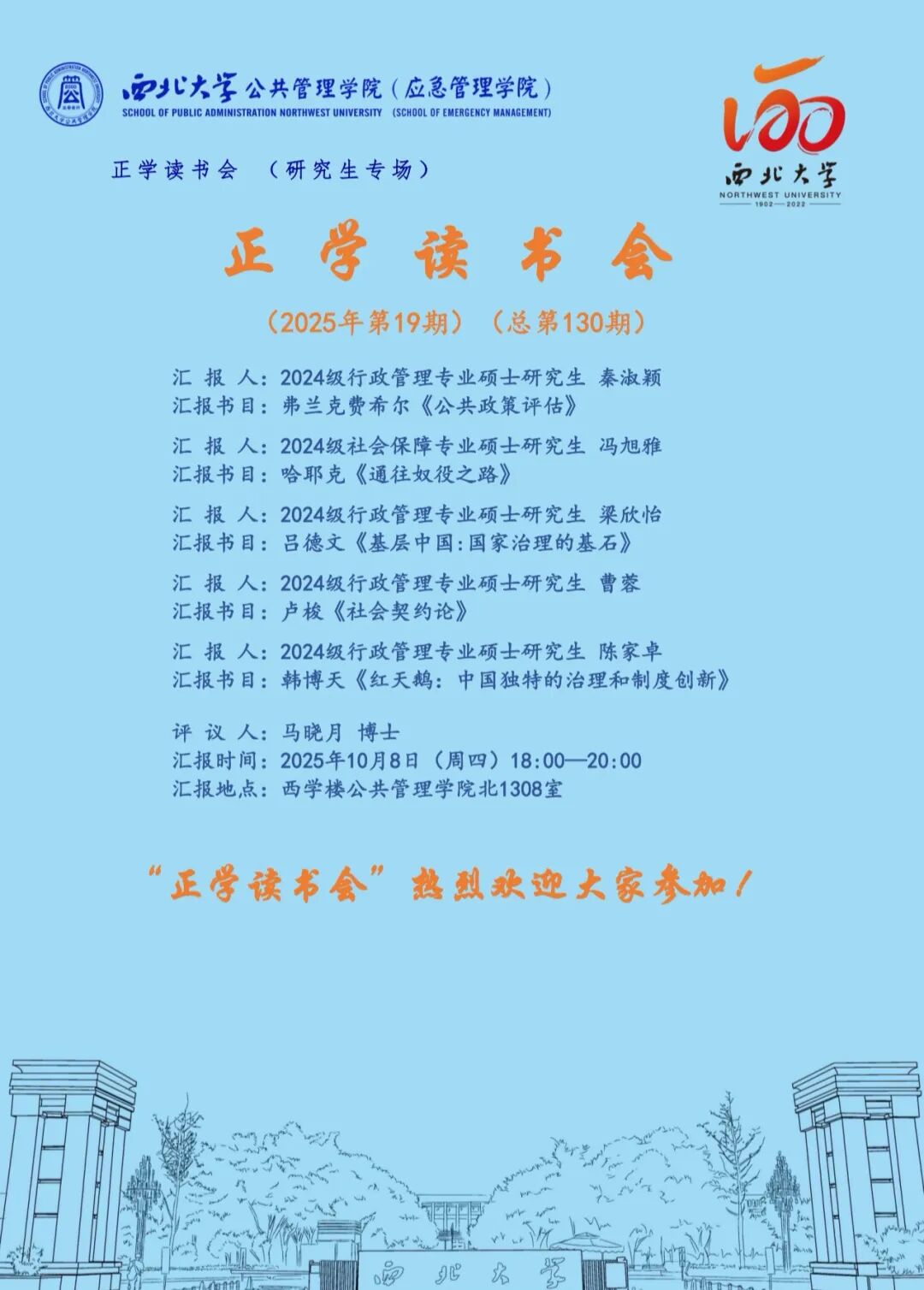

2025年10月9日,我院线上举办了2025年第19期正学读书会。西北大学公共管理学院2024级社会保障专业硕士研究生冯旭雅、2024级行政管理专业硕士研究生秦淑颖、梁欣怡、曹蓉、陈家卓分别作为主讲人进行读书汇报,公共管理学院2024级博士研究生马晓月担任评议人,部分研究生旁听了此次报告会。

2024级社会保障专业硕士研究生冯旭雅分享的书籍是弗里德里希·哈耶克的经典著作《通往奴役之路》,她从背景与作者、核心逻辑、主要观点及反思四个维度,系统阐述了这部自由主义思想巨著的现实意义与理论价值。在20世纪30至40年代,苏联计划经济、德意法西斯体制以及美国的罗斯福新政等政府干预思潮盛行,哈耶克却在《通往奴役之路》中发出警示:过度依赖国家力量将侵蚀个人自由,最终导向专制与奴役。在核心逻辑部分,冯旭雅梳理了哈耶克从“个人自由与自发秩序”出发,批判“理性滥用”与三大思想迷信——乌托邦理想、集体控制与中央计划最后,她提出两点反思:哈耶克是否对政府角色过度忧虑?其逻辑是否与20世纪以来政府扩张的现实相悖?这些问题引发了在场同学对自由与秩序、市场与政府关系的深入思考。本次汇报不仅梳理了《通往奴役之路》的思想脉络,也启发了听众在当代语境下重新审视自由与权力的边界,展现出经典理论历久弥新的思想魅力。

马晓月博士对冯旭雅同学的汇报内容做出了点评。她认为冯旭雅同学对哈耶克《通往奴役之路》的汇报总体完成较好,能够准确概括作者反对中央计划与强调个人自由的核心思想,较好地展现了哈耶克关于市场秩序与政治自由关系的逻辑。汇报中将“市场自发秩序”与“政府有限干预”理念有机联系到公共管理的权力制衡、治理效率与公共选择等议题,体现出较强的理论整合与应用能力。汇报内容结构合理、论述有理有据,体现出扎实的理论功底与较高的学术敏感度,充分展示了对经典著作的深刻理解与独立思考能力。

(冯旭雅同学作汇报)

2024级行政管理专业硕士研究生秦淑颖分享的书籍是美国政治学家弗兰克·费希尔的经典著作《公共政策评估》。她从书本简介、核心论点和方法论框架三个部分,系统阐述了该书对传统政策评估范式的批判及其提出的整合性解决方案。她介绍到,费希尔在书中直指主流政策评估方法的三大弊端:一是陷入“价值中立”的幻觉,将评估简化为纯粹的技术测量;二是导致“专家统治”的倾向,忽视民主参与;三是与复杂的政治现实严重脱节。为超越这种狭隘的“技术理性”,费希尔开创性地提出了将“事实”与“价值”相结合的后实证主义政策评估范式。她重点讲解了全书最核心的“四阶段论证框架”。该框架通过四个层层递进的层次,系统地将技术性验证与规范性辩论串联起来。第一层次“项目验证” 关注政策在技术层面是否有效;第二层次“情境确认” 则跳脱出项目本身,检验其成果对解决更广泛的社会问题是否相关且重要;第三层次“社会论证”更进一步,批判性地审视支撑该政策的整个社会制度与秩序的合理性;最终的第四层次“意识形态选择” 则上升到对不同世界观和价值体系(如新自由主义与社会主义)的辩论与抉择。

马晓月博士对秦淑颖的汇报做出点评。对费希尔《公共政策评估》的汇报展现出较强的理论理解力与问题意识。从内容取向上看,汇报抓住了费希尔评估理论的核心转向,准确揭示了政策评估不仅是测量结果的工具,更是理解公共价值与社会意义的过程。整体而言,该汇报兼具理论深度与应用思维,体现出扎实的政策分析功底和独立的学术见解。

(秦淑颖作汇报)

2024级行政管理专业硕士研究生梁欣怡分享的书籍是武汉大学社会学院吕德文教授的《基层中国:国家治理的基石》,她从作品简介、主要内容、案例分析以及思考感悟四个部分展开阐述。首先,她简要介绍了作者的基本情况和研究方向,并指出《基层中国:国家治理的基石》一书是作者近几年观察基层治理变迁的作品结集,为深度认识中国提供了一个独特的角度。其次,她对该书的内容框架进行了整体梳理,从基层治理亟待解决的问题出发,对“三农”压舱石、美好生活、脱贫攻坚、基层秩序、基层减负、干部担当、治理现代化等热点难点做出呈现解释。此外,她通过选择“迈向城乡共治的乡村治理新格局——基于P县的田野发现”这一案例,对城乡融合发展过程中乡村治理面临的挑战及城乡共治体系的形成机制进行了详细分析,从中认识到在城乡融合时代,乡村治理的资源具有“以城带乡、以工补农”的特点,其治理事务也具有典型的城乡互动特征。她认为《基层中国:国家治理的基石》一书不仅展示了乡村社会正在经历的大变局,也体现了基层自主性过窄导致的复杂样态,对于基层问题的深入研究有着较高的参考价值。

马晓月博士对梁欣怡同学的汇报内容做出点评。她指出梁欣怡同学的汇报结构清晰、内容丰富,能够准确把握作者关于基层治理在国家治理体系中基础性作用的核心思想。同时,汇报紧密结合城乡融合背景下的乡村治理实践,通过具体案例分析,展现了基层组织在政策执行、社会调节和公共服务中的实际运作,尤其突出了统筹治理与乡村治理新体系的理论联系与实践意义。整体而言,其汇报内容充实、案例生动、逻辑严谨,兼具理论深度与实践视角。

(梁欣怡同学作汇报)

2024级行政管理专业硕士生曹蓉分享《社会契约论》,该书是由卢梭所著。她从作者简介、内容框架、内容分享、读书思考四个方面进行分享。卢梭是法国启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家,18世纪法国大革命的思想先驱,启蒙运动最卓越的代表人物之一。18世纪的法国处于一种比较黑暗、比较堕落的社会危机中,无论是政治、经济还是思想、文化各个领域都处于新旧交替的时期,在此背景下,卢梭深刻深深体会到自由和民主的可贵。该书分为四卷。第一卷阐明社会契约存在的必要性和合理性;第二卷界定国家主权并区分公意、众意和立法者等重要概念,探讨立法相关衍生问题;第三卷论述政府及其运作形式;第四卷探讨社会契约的维护、修改和退出,明确投票、选举等民主制度的适用范围。最后,她提出自己对于合法性和主权在民的读书思考。

马晓月博士对曹蓉同学的分享进行点评,她认为该汇报能够准确把握卢梭《社会契约论》的核心思想,深刻阐释了社会契约在保障公民自由、确立国家主权、规范政府权力以及维护契约合法性方面的功能。汇报中对国家与政府的区分、公意与主权的关系,以及契约的动态维护与修改机制的分析,体现了较强的理论理解力。整体而言,该汇报内容充实、条理清楚,充分展示了对经典的理解和独立思辨能力。

(曹蓉同学作分享)

2024级行政管理专业硕士研究生陈家卓分享的书籍是韩博天的《红天鹅:中国独特的治理和制度创新》。他首先介绍了该书的作者,指出该书作者具有西方和中国双重学术背景,这为他写作该书提供了便利。随后介绍了书中四个方面内容:第一,中国的治理是“红天鹅”,这反映了中国之治的独特之处,不同于西方国家的治理方式;第二,中国“游击式”的政策风格,这根植于革命年代我们党的治理探索,表现为抓机会突破现状局限、核心战略目标不变和战术手段灵活等,这在我国建设和改革年代都有体现,反映了我国治理的灵活性;第三,中国的“分级制实验”机制,这是我国改革实践的有效探索,是总结好的政策并将其“由点到面”推广普及的有效手段;第四,中国的中长期规划机制,如五年规划、“两个一百年”奋斗目标等,为长远谋划的特质保证了我国的政策稳定性和目标一致性。

马晓月博士对汇报内容做出点评。她指出,该同学的汇报结构清晰、内容丰富,能够准确把握作者关于中国独特发展模式和国家治理方式的核心思想。汇报分析了中国如何将长期国家规划与地方试验相结合,通过政策试验推动制度创新,体现了对理论的理解。同时,汇报结合中国革命、社会主义建设和改革开放各阶段的发展模式,展示了中国在治理和制度创新方面的独特路径。

(陈家卓作分享)

在读书会的最后,马晓月博士进行了总结并肯定了大家的分享内容和求知精神,并且向同学们提出如下期许。

马晓月博士希望同学们要继续保持学习热情、养成良好的阅读习惯,并且在阅读文献或者学术著作时,要互相交流互相分享。鼓励大家多走多看、多实践,要回归现实,多磨练自己学术上的能力。并且要主动思辨,不仅接受书中的内容和观点;还要主动思考,有问题意识,结合自己现有的知识进行演绎分析、归纳分析等,从而提升自己的思考深度和阅读深度。

至此,此次报告会在几位硕士研究生同学的分享和马晓月博士的点评中顺利结束。通过此次读书会不仅能够扩展同学们的科学知识、激发创新思维、营造良好的学术氛围,更能够促进不同专业间的学术碰撞与交流,提升同学们的学术思维水平。

“正学读书会”是我院为激励研究生扎根经典学术文献,夯实研究学理基础,培植学术研究定力,提高研究生查文献、读文献、学文献、品文献能力,助力学院人才培养与高质量发展搭建的学术交流平台。我院始终践行“以学术为志业、以公管为旨趣”的价值倡导,通过开展“正学”系列品牌学术活动,为全院师生营造良好的学术研究氛围,进一步提升学院学术涵养力与影响力。

(正学读书会总结)